Prima di cominciare

Si fa un gran parlare di questi tempi di democrazia diretta, ma è davvero un parlare basato su qualche fondamento di teoria politica o è piuttosto puro chiacchiericcio, un pour parler, che scivola indolente dalle lingue, superficiale e inconsistente?

Il peccato sta certo all’origine, quando il dibattito è stato introdotto da un comico sboccato allargatosi smodatamente oltre i confini del suo circo tradizionale, in compagnia di un web business man con presunzione di profetiche visioni del futuro, nella sua testa utopie, in verità più simili a preoccupanti distopie.

È vero che una discussione chiusa negli ambiti accademici, affidata solo ad una autorefe-renziale saggistica di politologi e sociologi, si è sempre dimostrata sterile e inerte rispetto all’evoluzione concreta delle istituzioni democratiche nelle società moderne, ma il passo verso l’abisso parolaio e pressapochistico attuale è davvero troppo.

Proprio di un mito si tratta e come tutti i miti dell’Occidente affonda le sue radici nell’antica Grecia. Anche se gli storiografi lo riportano come un fatto reale, proviamo a metterlo alla prova alla stregua di un mito, come un racconto che nella metafora poetico-esoterica trasmette un sapere segreto e indica una possibilità, o se si preferisce come un sogno che occorre decifrare.

In realtà del mito c’è pure una versione giudaico-cristiana adombrata in forma indiretta nei Vangeli, ma ce ne serviremo più avanti.

Il mito di Narciso. Una provocazione

Le associazioni fanno brutti scherzi: pensando a “uno vale uno”, un recente slogan di un movimento politico oggi assai in voga nel nostro paese, mi balza alla mente il mito greco di Narciso, e poiché anche la “democrazia diretta” ha le sue radici nell’antica Grecia, e dal momento che Dei ed eroi nella mitologia classica simbolizzavano concetti, metafore utili per la vita reale, ecco che il pastiche è presto fatto. Chiamo la democrazia diretta Narciso, e la analizzo come il mito. Lo so, è solo un gioco, audace e bizzarro, ma chissà che alla fine non possa restituirci qualche frammento di verità analitica.

Lo sdegnoso Narciso (la democrazia diretta) si specchia nel lago e, innamorandosi di se stesso, si dice: “Uno vale uno, e se è così non c’è nessuno che valga come me.”, mentre Eco (possiamo immaginarla come la democrazia rappresentativa) lo insegue, capace solo di ripetersi all’infinito e scacciata si fa lamento, voce lontana, risonanza vuota.

Il narcisismo è tratto distintivo del nostro tempo, ormai da un pezzo. S’installò con l’età del benessere diffuso, prese corpo nel pieno del consumismo dilagante, superò le maree del riflusso a dosi di edonismo e seppure frantumato nell’oggi dalle ondate di precarietà liquida, minacciato dall’insicurezza, dalla paura, quando non dal terrore, sopravvive acciaccato, in una nuova forma, se possibile più insidiosa.

Il narcisismo, con il suo correlato dell’individualismo, ha messo l’io al primo posto, l’io come unico, e si è posto come traguardo la soddisfazione dei suoi bisogni e desideri. Così è stato per l’ultimo scorcio del secolo scorso: una rincorsa sfrenata a ingrassare il proprio io, consumando ciò che fino a ieri era irraggiungibile, curando maniacalmente il proprio apparire, affermandosi padroni di sé e del proprio destino, maneggiando gli altri con pochi scrupoli, arraffando ogni bene, slanciandosi in imprese spericolate. Poi il nuovo millennio ha fatto saltare il banco, la crisi si è installata nel cuore delle società opulente, la prospettiva progressista è bruscamente arretrata, ma l’io-Narciso, indomito, non si è arreso, rovesciando la propria istanza egotista da soggetto di affermazione si è trasformato in soggetto di negazione.

Il ceto medio proletarizzandosi, la piccola borghesia urbana vedendo deluse le proprie aspirazioni, la classe operaia socialmente disgregata, ma culturalmente omologata, non hanno fatto harakiri come Narciso nel mito, ma hanno confermato la sindrome narcisistica volgendola in frustrazione rabbiosa prima, in rancore e risentimento poi, in odio infine, in una sommossa muta (nella disaffezione da ogni istituto dell’establishment) e insieme urlata, nelle mille manifestazioni rivendicative e protestatarie parcellizzate e non costituenti di per sé un moto collettivo, in un parlar comune maldicente e imprecante tipico delle conversazioni di strada e da bar.

Non si può negare, d’altro canto, che la democrazia rappresentativa (Eco nel mito), basata sul principio della delega, non abbia fatto nello stesso periodo la sua parte, degenerando ad ogni passo, creando caste e oligarchie, intrecciando insani rapporti con lobby e altri poteri economico-finanziari, mediatici e persino occulti, precipitando negli abissi della corruzio-ne. È evidente che ripetendo se stessa all’infinito, abbia finito col fare solo gli interessi dei “rappresentanti”, impegnati a perpetuare la propria sopravvivenza al potere. Così la “democrazia”, madre di Narciso e della ninfa Eco, è invecchiata precocemente, ed ora giace agonizzante, interrogata invano dai due contendenti, in fondo al lago. Fine della favola-mito.

Uno vale uno

L’io unico, agente dell’autoaffermazione del “cittadino” Robespierre, perversa evoluzione del “buon selvaggio” roussoiano, alle prese con il ridimensionamento odierno, pur rivendicando la sua identità, con tutti i diritti conseguenti (e pochi doveri in verità), si accontenta dell’orizzontalità promessa dall’”uno vale uno”, autoconvincendosi che tra gli uni non ci sarà mai chi si riterrà più uno degli altri. Non è così. Il “buon selvaggio” è un altro mito, e il “cittadino” dopo ogni rivoluzione ha sempre generato il terrore. Si obietterà questo è pessi-mismo della ragione, è vero, ma gli ottimismi volontaristici non hanno mai dato frutti, e le utopie nei tentativi di messa in atto hanno sempre prodotto conseguenze nefande. Il potere di un’utopia, il cui compito è oltrepassare i confini del possibile, è potere dell’immaginazione, funziona come spinta, fuga dal presente, slancio verso avanti, anche salto nel buio, ma il cambiamento si fa passo dopo passo, con dosi di realismo. “Siate reali-sti, chiedete l’impossibile!” era uno slogan del ’68, ma poi bisogna aggiungere: “e realizzate intanto il possibile.” Le due affermazioni procedono insieme, la forbice tra riformismo e rivoluzionarismo, è inefficace.

“Uno vale uno”, al di là di un generico e scontato richiamo al principio di uguaglianza, non vuol dire niente, forse solo che ciascuno è nessuno; dilaniato dalla anacronistica febbre narcisistica, sommerso dalle acque libere della società mobile che è indifferente alle pretese della soggettività, seppure tesa a rafforzare le maglie dell’identità individualista pena la sua stessa sopravvivenza, ognuno naufraga come un ulisse senza nome, appigliandosi al primo relitto che trova.

Ciascuno è nessuno: non il censo, l’appartenenza sociale originaria, ma le biografie azzerate, le scelte di vita, lo studio, i meriti, le competenze, le eccellenze non tenuti in nessun conto. Tanto vale starsene quieti, se i diritti sono garantiti, i redditi dovuti per cittadinanza, le carriere individuali prescritte. Il nuovo narcisismo fa a pugni con il vecchio, il liberismo rampante e classista dell’ascesa del capitalismo si adagia nel liberalismo del gL’io unico, agente dell’autoaffermazione del “cittadino” Robespierre, perversa evoluzione del “buon selvaggio” roussoiano, alle prese con il ridimensionamento odierno, pur rivendicando la sua identità, con tutti i diritti conseguenti (e pochi doveri in verità), si accontenta dell’orizzontalità promessa dall’”uno vale uno”, autoconvincendosi che tra gli uni non ci sarà mai chi si riterrà più uno degli altri. Non è così. Il “buon selvaggio” è un altro mito, e il “cittadino” dopo ogni rivoluzione ha sempre generato il terrore. Si obietterà questo è pessi-mismo della ragione, è vero, ma gli ottimismi volontaristici non hanno mai dato frutti, e le utopie nei tentativi di messa in atto hanno sempre prodotto conseguenze nefande. Il potere di un’utopia, il cui compito è oltrepassare i confini del possibile, è potere dell’immaginazione, funziona come spinta, fuga dal presente, slancio verso avanti, anche salto nel buio, ma il cambiamento si fa passo dopo passo, con dosi di realismo. “Siate realisti, chiedete l’impossibile!” era uno slogan del ’68, ma poi bisogna aggiungere: “e realizzate intanto il possibile.” Le due affermazioni procedono insieme, la forbice tra riformismo e rivoluzionarismo, è inefficace.

“Uno vale uno”, al di là di un generico e scontato richiamo al principio di uguaglianza, non vuol dire niente, forse solo che ciascuno è nessuno; dilaniato dalla anacronistica febbre narcisistica, sommerso dalle acque libere della società mobile che è indifferente alle pretese della soggettività, seppure tesa a rafforzare le maglie dell’identità individualista pena la sua stessa sopravvivenza, ognuno naufraga come un ulisse senza nome, appigliandosi al primo relitto che trova.

Ciascuno è nessuno: non il censo, l’appartenenza sociale originaria, ma le biografie azzerate, le scelte di vita, lo studio, i meriti, le competenze, le eccellenze non tenuti in nessun conto. Tanto vale starsene quieti, se i diritti sono garantiti, i redditi dovuti per cittadinanza, le carriere individuali prescritte. Il nuovo narcisismo fa a pugni con il vecchio, il liberismo rampante e classista dell’ascesa del capitalismo si adagia nel liberalismo del grande fratello, non quello totalitario e spettrale orwelliano, ma quello dell’occhio gratificante della televisione, che ti riflette, ti illude e coccola mentre ti spoglia. Non fa niente se la casa è finta, se le relazioni sono finte, se tutto è finto, tu ti senti vero, ti fingi, senza saperlo forse, vero, e ti crogioli convinto nella tua nullità di essere ancora qualcuno, e ti batti per farti valere in quanto “uno”.

Sarebbe questa oggi la democrazia diretta?

Assemblea

Nella polis greca come nella nozione-status della civitas romana specifiche riunioni as-sembleari garantivano l’esercizio della “democrazia diretta”, dove i cittadini (quelli che ne avevano titolo) erano chiamati a discutere, deliberare e votare. Oggi, stando alle proposte in campo, al posto delle assemblee, possibili finché il numero dei partecipanti può essere contenuto in un’agorà, oltre ad istituti collaudati già in molte democrazie rappresentative: referendum abrogativi o propositivi, leggi d’iniziativa popolare etc., sarebbero delle piatta-forme web a permettere un’effettiva democrazia diretta.

Virtualmente una piattaforma web può sostituire l’antica piazza, ma concretamente?

In fiduciosa attesa che uno Stato assuma la rete come un territorio al pari delle realtà geografiche fisiche e di conseguenza la elegga a luogo (o non-luogo?) deputato per l’esercizio delle sue funzioni democratiche, istituendo un’articolata piattaforma digitale nazionale attraverso la quale i cittadini possano decidere, discutere, votare, e in ancora più ottimistica speranza che un simile passo stimoli il popolo ad una partecipazione pari a quella delle mitiche “ecclesie” greche, o delle altrettanto mitiche assemblee sessantottine, dobbiamo al momento accontentarci dei numeri e della qualità degli esempi in circolazione.

Il riferimento immediato in Italia è la piattaforma Rousseau, adottata dal movimento cin-que stelle e controllata dall’azienda Casaleggio.

Non è certo incoraggiante, sia dal punto di vista della sua proprietà che della gestione, del controllo, della verifica delle votazioni, delle scelte e tantomeno per il numero e la qualità espressa in termini di partecipazione.

Chi può escludere il rischio della manipolazione, affidandosi ad una simile piattaforma. La tecnologia non è neutrale, nemmeno gli algoritmi, i database sparsi nei server non sono autoregolati e se anche lo fossero chi ci garantisce che il rischio non sarebbe ancora più grave?

La “dolce dittatura dei robot” è un’utopia o una minaccia?

Ma la questione centrale è la partecipazione del popolo, che in democrazia sarebbe sovrano, e che nel mondo moderno sempre più si astiene dall’esercitare la sua sovranità. Disgustato, si dice, dalla piega presa dal governo della politica.

Non è solo la condizione degradata della democrazia rappresentativa, non è la corruzione dilagante nel ceto politico, non la mancata realizzazione di promesse che si rinnovano e si gonfiano di elezione in elezione, non è l’inefficienza di uno Stato soffocato dalle burocrazie, né i tanti ostacoli, impedimenti, malfunzionamenti che rendono infernale la vita quotidiana e discendono da una gestione distratta quando non opportunistica della cosa pubblica, non è tutto questo (che pure incide) a determinare il punto dolente che impedisce oggi una reale, qualificata, estesa e totale partecipazione del “popolo” (cittadini, gente…) alla vita pubblica. Ci sono ragioni, anche più profonde, che andrebbero analizzate, prima di proporre soluzioni.

Se c’è una ragione, un interesse che tocca nella carne viva il “cittadino” e se questa ragione, questo interesse sono condivisi da un gruppo di utenti, da un quartiere, da una categoria sociale, allora può darsi che si levi qualche protesta, si abbozzi una pubblica manifesta-zione, si crei un movimento di difesa o pro qualcosa. Spesso anche in questi casi sensibili ci vuole la spinta di qualche politico o agitatore sociale. Se accade un evento straordinario, un cataclisma naturale, politico, sociale, se si genera un clima generale di contestazione, allora possono riempirsi le piazze, sommarsi le proteste e le proposte, anche se sono sempre le avanguardie politicizzate e ideologizzate a spingere le masse. Ma in una situazione di normale routine, che non vuol dire senza conflitti, ingiustizie, soprusi, il cittadino tace, la gente sopporta, il popolo magari mugugna, e tuttavia non si muove. Ci si limita a sbuffare, a maledire, imprecare, a sfogarsi in piccoli gruppi, al bar, per strada, in ufficio, a scuola, in fabbrica, al più, per rabbia e disgusto, non si va a votare; “ma chi se ne frega!” è il motto imperante, “la politica è una faccenda sporca, meglio starne fuori!”, questa è l’opinione diffusa.

La scarsa attitudine del popolo a partecipare alla vita pubblica e ad esigere una qualche forma di autogoverno, una conferma pratica della propria sovranità, è un male sociale antico, cronico, che ha radici profonde nel cuore del singolo individuo, la cui consapevolezza di appartenenza ad un gruppo, ad una comunità, ad una società, non è mai un dato di natu-ra (se non nel conflitto interindividuale e nella fuga, come insegnava Laborit), ma il frutto di una cultura. Solo l’assidua inculturazione può, modificando la natura umana, nel tempo generare una seconda natura nella quale la spinta a partecipare, a farsi protagonisti acquisti il primato.

Viceversa, restando le cose così come sono, nessuna piattaforma web, che sia privata, di un movimento, di un partito o di Stato, può funzionare. Primarie, parlamentarie, mini e maxi referendum saranno sempre minoritariamente partecipati, frequentati da tifosi, adepti, manovrati da avanguardie di parte (tecnologiche o politiche che siano) e dunque soggetti a facili manipolazioni, inquinamenti, degenerazioni. La “democrazia diretta”, lo stato assembleare permanente, restano sogni nel cassetto, e al di là delle facilonerie di un comico che da un’infarinatura approssimativa ha ricavato quattro semplici slogan e dei balbettamenti confusi di un movimento politico di cosiddetti cittadini terroristicamente (nel senso della rivoluzione francese) autoproclamatisi tali, disegnano una “retrotopia”, un richiamarsi ad un mito vuoto di un passato remoto, piuttosto che un’utopia, uno slancio immaginativo capace di dare frutti.

Il primato della gente

Prima di concludere, intendo precisare: chi scrive non è contrario alla correzione delle attuali degenerazioni delle forme che la democrazia ha assunto nelle società avanzate, così come vede di buon occhio l’introduzione di strumenti ed istituti sempre più larghi di forme di partecipazione e di democrazia diretta ad integrazione e, perché no, anche al superamento della cosiddetta democrazia rappresentativa, ma il dibattito e le proposte in campo attualmente oscillano tra furori semplicistici e freddi calcoli tecnocratici, e dunque sono fuorvianti e non portano da nessuna parte.

La questione è più complessa, è culturale: occorre un lento cambiamento affidato ad un processo educativo e formativo dell’individuo cittadino, un processo che non può essere schiacciato nella classica dicotomia marxiana struttura/sovrastruttura, ma che deve e può procedere da solo anche nelle condizioni socio-economiche attuali, con l’estensione e l’effettiva attuazione del “diritto/obbligo allo studio”, concentrando ogni sforzo sulla crescita delle consapevolezze e del sapere, lavorando sulla “ragione” e non solleticando la “pancia”.

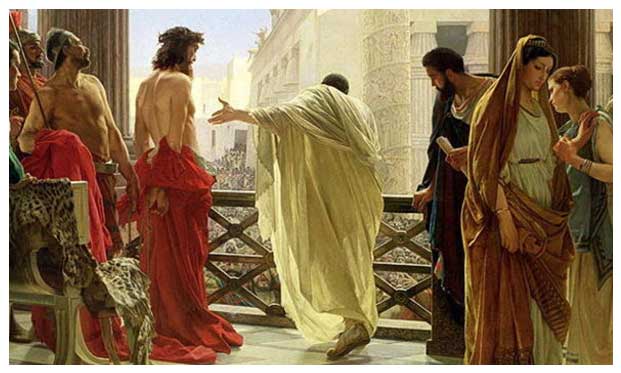

E concludiamo, richiamando l’altro mito, quello giudaico-cristiano evocato all’inizio. Si legge nel Vangelo di Matteo (27, 15-26; versione della Bibbia di Gerusalemme):

«Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato dis-se loro: “Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cristo?”. Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia… i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: “Chi dei due volete che vi rilasci?”. Quelli risposero: “Barabba!”. Disse loro Pilato: “Che farò dunque di Gesù, chiamato il Cristo?”. Tutti gli risposero: “Sia crocifisso!”. Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?”. Essi allora urlarono: “Sia crocifisso!”»

Il brano è contestato, si sa, questioni storico-politiche da sempre lo inquinano, e del resto la storicità e l’autenticità dei Vangeli non potrà mai essere un dato certo. Tuttavia ciò che qui interessa, non è l’attribuzione della crocifissione agli Ebrei o ai Romani, ma l’elemento simbolico e metaforico, contenuto nell’episodio citato: la scelta del popolo, indotta o meno che fosse.

Qui si coglie la genericità della parola popolo (oggi spesso scambiata col sinonimo “gente”, magari pronunciato con la doppia g alla romana) che piuttosto che un’identità precisa rinvia ad una “folla” confusa e in permanente stato di agitazione, che prima accoglie Gesù come il salvatore e dopo due giorni la manda a morte.

Il “primato della gente” (uno slogan oggi assai in voga e che per inciso fa da cartina al tornasole all’“uno vale uno” di cui ho già scritto) vuol dire dunque il linciaggio, la rabbia inconsulta, il gesto di una folla inferocita, che sa riconoscere e perdonare il male e disconosce il bene?

Se questa domanda ha un fondamento, allora torna urgente affrontare diversamente il rapporto tra élite e popolo, senza scorciatoie “populiste”, né inviluppi tardoleninisti. Si ripropone come centrale la questione culturale, Marx la chiamava coscienza di classe, oggi che le classi si sono liquefatte la potremmo semplicemente chiamare col doppio nome di coscienza-sapere.